近日,“物语星源计划-MWLUDPSG”工作组基于精确的化学-动力学分析,系统揭示了银河系核球由三类主要星族组成:中央核球、内部核球,以及来自银晕或盘的“闯入者”星族。该工作通过将化学成分与轨道动力学分析方法系统地应用于核球区域这三类星族的联合研究,在前人研究基础上迈出了一步。研究表明,这三类星族在动力学行为上展现出显著差异。内部核球星族的运动特征与银河系的棒状结构一致,指示其与盘的动力学不稳定性有关;而中央核球星族的运动学特征更为缓慢、速度弥散较低,缺乏明显的盘结构迹象,可能代表银河系早期形成阶段的“经典核球”残留,或对应于此前其他研究观测到的高红移宇宙的“原位核球”或太阳附近的“盘古”结构。同时,高速弥散的闯入者星族主要来自银河系的银晕或厚盘。此外,研究还发现中央核球与内部核球在恒星形成历史上存在差异。通过统计建模分析,研究进一步支持了银河核球主要来源于盘的动力学不稳定性所驱动形成的棒状伪核球模型。在对比“盒状”和“X型”两种核球几何模型时,观测结果更倾向于支持“盒状”核球的整体结构。该研究成果为我们理解银河系中心区域的形成演化提供了重要线索,也对星系形成理论提出了观测的约束。相关论文已被国际知名天文期刊《The Astrophysical Journal》接收发表。论文链接:点击这里。

银河系中心存在一个超大质量黑洞,位于一个呈“花生状”几何形态的棒状核球结构中。该结构在银河系的形成与长期演化中发挥着关键作用。早在20世纪50年代,天文学家巴德(Baade)通过观测首次揭示了银河系核球的存在,并发现了著名的“巴德窗口”。作为银河系的核心区域,核球包含多种复杂的恒星族群,这些星族在结构、运动学和化学组成等方面展现出显著差异,反映了它们在形成与演化过程中经历的复杂动力学机制。目前,学界普遍认为银河系核球可能通过两种机制形成(例如,Shen et al. 2010, ApJ, 720L, 72S; Babusiaux, C. 2016, PASA, 33, e026)。一种是早期宇宙中的气体塌缩与层级并合过程,形成以随机运动为主的球状“经典核球”;另一种则是由银盘不稳定性驱动形成的旋转棒状“伪核球”。多项模拟结果显示,后者在银河系核球的结构中占据主导地位,而经典核球的贡献非常有限,甚至可能微乎其微。

尽管“经典核球”与“伪核球”可能共存,它们是否同时存在于银河系核球区域仍是一个颇具争议的课题。本研究基于OGLE巡天中的天琴座RR Lyrae变星数据,结合APOGEE与Gaia大样本红巨星光谱与运动学数据,从不同轨道动力学区间出发,系统分析了核球区域的旋转速度、速度弥散与三维速度分布,并深入探讨了反映恒星形成历史的化学元素丰度分布模式,进一步利用统计方法精确评估了不同核球模型的概率分布。

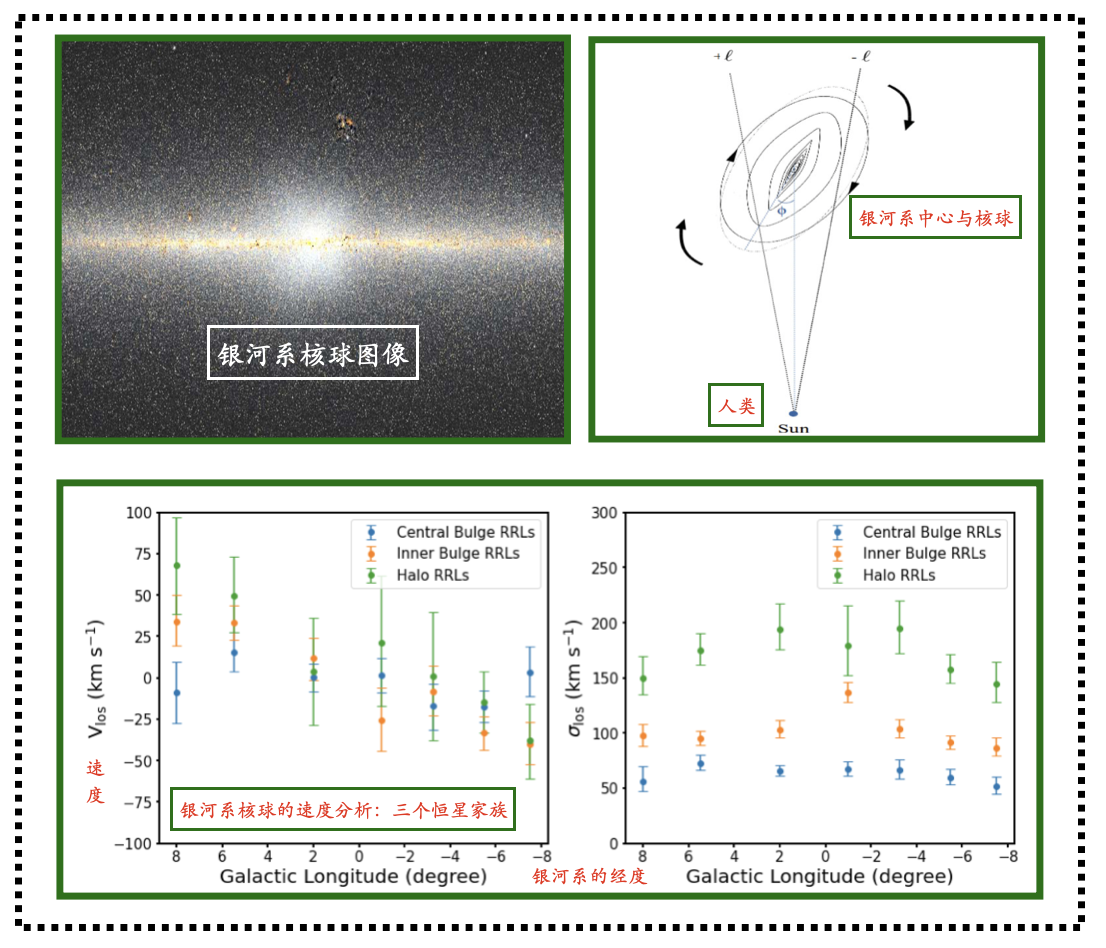

研究团队首先以RRab变星为样本开展轨道分析,将银河系核球恒星划分为三类:中央核球RRabs、内部核球RRabs和银晕“闯入者”。三者在运动学上表现出显著差异:内部核球RRabs的运动学特征与银河棒状结构一致,展现出类盘的旋转模式;而中央核球RRabs则呈现出较慢的旋转和更低的速度弥散,其动力学特性暗示其可能来源于早期形成的古老恒星群,起源尚不明确。此外,研究还揭示出银晕闯入者对核球整体运动学的显著影响,尤其在提升速度弥散方面作用突出。尽管此前有研究认为核球中贫金属与富金属恒星表现出截然不同的运动学行为,本研究提出质疑。通过系统分析,团队指出:相比金属丰度,基于轨道参数对核球恒星进行分类更加合理且具物理意义。

图1:上图:银河系盘上的核球图像和人类看核球的视角。下图为轨道分类后的速度分析,蓝色点表示中央核球的RRab变星,橙色点表示内部核球的RRab变星,绿色点表示银晕闯入者。

研究进一步发现,内部核球包含比例最高的恒星,其运动学特征紧密追踪由银盘动力学不稳定性演化而成的棒状结构。因此,相关结果有力支持银河系核球主要源自盘的长期演化过程。在此基础上,研究团队对中央核球、内部核球以及银晕“闯入者”的红巨星化学丰度特征进行了深入比较,涵盖多个元素指标(如 [Fe/H]、[α/Fe]、[O/Fe]、[Mg/Fe]、[Mn/O] 与 [C/N]),揭示出核球恒星可能经历了复杂且多阶段的化学演化历史。此外,对不同维度的模型拟合结果进行概率分析表明,相较于“X形”结构模型,“盒形”核球模型更符合观测数据。这一发现提示:此前在观测中显现出的“X形结构”很可能是一种几何投影造成的视觉效应。

展望未来,随着如中国空间站2m光学巡天望远镜(CSST)、欧洲39m极大望远镜(ELT)和12m大视场巡天望远镜(WST)等高精度设施的投入运行,将带来更为精确的恒星距离与年龄测量数据,研究团队有望进一步揭示银河系或类银河系盘星系的核球形成起源与演化路径,部分合作文章与科学白皮书已在审稿与准备当中。

该研究团队由意大利帕多瓦大学、西班牙加纳利天文台、美国俄亥俄州立大学、西华师范大学等研究人员组成并受到国家自然科学基金等项目的资助。

“物语星源计划(MWLUDPSG)” 全称为 “Mapping the Milky Way-Local Universe Disk Population Structures and GalactoSeismology”,是一项基于巡天数据与理论模型的长期科学计划。其目标是通过星系动力学、流体力学与统计物理,系统研究银河系及近邻星系盘的结构与起源,揭示星系盘生态系统的物理规律,深化对暗物质天文本质的理解,并推动解决近场宇宙学危机。