最近,中国科学院云南天文台系外行星/太阳系小行星研究团组曹东涛博士与顾盛宏研究员在恒星UX Ari上成功地捕获到一例罕见的与光学超级耀斑密切相关的“失败”暗条爆发事件。相关成果以"Letters to the Editor"的形式发表在国际天文学杂志Astronomy & Astrophysics(《天文学与天体物理学》)上。论文链接:点击这里。

日冕物质抛射(CME)作为空间天气的主要驱动源,对地球上的人类活动具有不可忽视的影响。恒星CME不仅可以通过对周围行星的大气和磁场施加作用来重塑行星的宜居性,而且还会导致恒星质量和角动量损失,进而影响恒星的演化进程。受成像观测空间分辨率的限制,直接探测恒星CME一直是天文学领域的难题。恒星暗条爆发作为恒星CME可能的关键前兆与触发机制,是理解恒星CME形成与演化过程的关键渠道。因此,对恒星耀斑以及与其相伴的暗条爆发展开观测研究显得尤为重要,可为恒星CME探测提供重要线索。

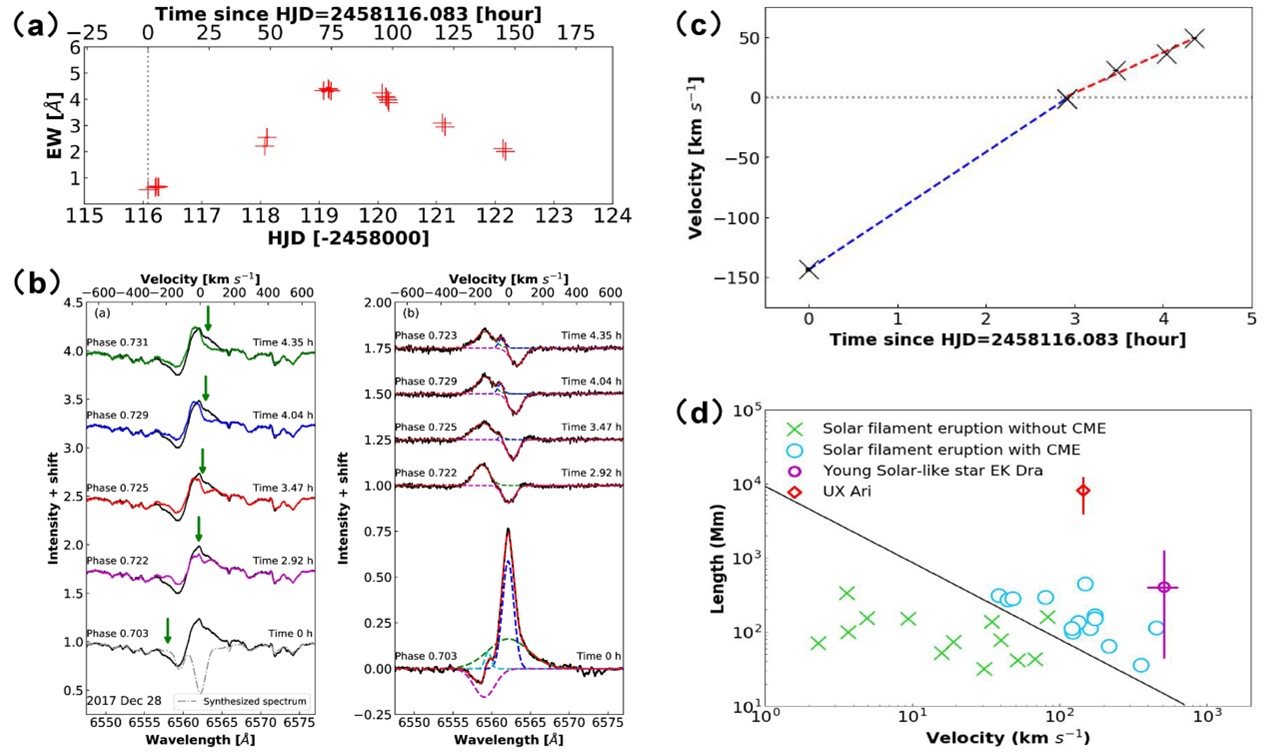

图1 图(a) 耀斑期间Hα谱线强度的变化;图(b) Hα谱线轮廓上呈现的快速移动吸收特征;

图(c) 吸收特征的多普勒速度变化;图(d) 与太阳暗条爆发事件的对比。

依托中国科学院国家天文台兴隆观测基地的2.16米光学望远镜及其高色散光纤摄谱仪,该研究团队对活动恒星UX Ari开展了长期的大气爆发活动监测,成功地捕获到了一个持续至少150小时的光学超级耀斑事件。该事件在Hα谱线释放的能量转换至白光波段达到了1039erg量级。特别地,在耀斑爆发初期,Hα谱线轮廓呈现显著的蓝移吸收特征,其速度达-144 km/s。随着时间的推移,它逐渐减速并最终转变为红移吸收特征。动力学分析表明,这一快速移动的吸收特征源于一个长度达3.9−12.3×106 km、质量为8.5-15×1017 kg的爆发暗条。该暗条并未完全脱离恒星引力束缚,而是经历加速度反转后最终回落,说明这是一次"失败"的暗条爆发。进一步地,该事件可能伴随有高温CME的产生。对应上述结果的细节可参见图(a)-(d),这是首次对活动恒星上的暗条爆发进行系统性的定量分析。该案例为恒星CME与暗条爆发的关联研究提供了关键启示,有助于进一步揭示恒星大气爆发活动的物理机制,并为评估系外行星的宜居性提供科学依据。

该研究工作得到了云南省“兴滇英才支持计划”创新团队、中国载人航天计划、国家自然科学基金、云南省基金等项目的资助。

国家天文科学数据中心为天文观测设备和研究计划提供数据与技术服务。

新闻来源:云南天文台官网