近日,来自云南大学和中国科学院国家天文台的合作团队在天文学国际著名期刊《天文与天体物理》发表了关于银河系旋臂结构的最新研究成果,揭示出太阳附近区域旋臂结构的新图像。论文链接:点击这里。

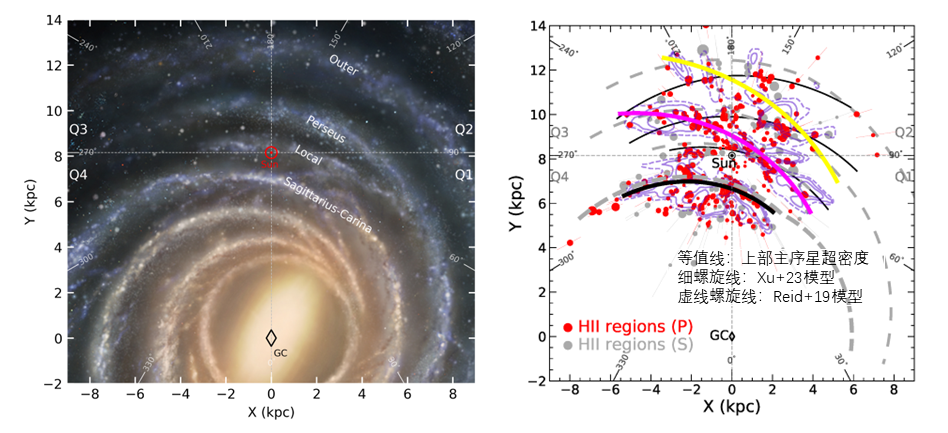

由于太阳系深深地嵌埋在银盘内,使得人类对银河系旋臂结构的认识长期陷入“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的困境。主流的四旋臂(Reid et al. 2019)和多旋臂(Xu et al. 2023)模型认为,在太阳附近约5kpc范围内,存在四条旋臂片段。如图1概念图所示,从外银河到内银河依次为外旋臂(Outer Arm)、英仙臂(Perseus Arm)、本地/猎户臂(Local/Orion Arm)和人马-船底臂(Sagittarius-Carina Arm)。其中,由年轻天体示踪的本地臂,其螺距角约为10度,并且在银河系第三象限(Q3)区域朝银经约260度方向延伸。此外,英仙臂被认为具有较小的螺距角。然而,基于Gaia观测数据,一些研究工作发现,在使用上部主序星以及更老演化年龄的天体示踪本地臂和英仙臂时,得到的类旋臂状结构与主流模型中的本地臂和英仙臂在空间位置上存在显著差异。近些年,这一矛盾的显现对太阳临近区域的旋臂结构以及银河系旋臂的形成机制提出了不可忽视的挑战。基于观测数据,建立太阳附近旋臂结构的统一认知是迫切并且重要的。

图 1:银河系旋臂结构的概念图(左图,credit:Xing-Wu Zheng & Mark Reid, BeSSeL/NJU/CfA)与太阳附近约5kpc范围内旋臂结构新图景(右图)。右图中洋红色粗螺旋线表示本研究给出的本地臂新模型,黑色和黄色粗螺旋线分别表示本研究数据支持的船底臂(Xu et al. 2023)和英仙臂(Levine et al. 2006)的模型位置。

基于Gaia DR3数据,本项研究通过证认成协激发星的方法,精确测量了银河系中大量电离氢区基于视差的距离。在补充了具有光谱-测光方法测距结果的电离氢区后,获得了迄今最大且距离参数准确的银河系电离氢区样本,并将其应用于太阳附近旋臂结构的刻画。研究发现,年轻的电离氢区和其他年轻天体(O型星、疏散星团、大质量恒星形成区脉泽)在银盘上的分布情况,与上部主序星描绘的超密度分布特征很好地符合(图1右)。这一结果揭示出,在太阳附近区域,不同年龄天体示踪的旋臂结构具有一致性,从而基于观测数据解决了过去存在显著偏差的争议。综合多种示踪天体数据,团队进一步提出了太阳附近有关本地臂的新图像,即认为本地臂在第三象限是沿着银经约240度方向延伸,并具有较大的螺距角(约25度),与当前主流模型存在显著不同。此外,团队发现,不同年龄天体示踪的英仙臂片段与文献中基于中性氢数据建立的模型很好相符,但仍与主流模型不符。这些新结果的呈现对银河系主流旋臂模型构成了挑战。

此项研究论文的第一作者为云南大学物理与天文学院2022级硕士研究生沈先进,国家天文台侯立刚副研究员、云南大学刘洪礼副研究员为论文的共同通讯作者,国家天文台高旭阳副研究员为论文共同作者。该研究获得了科技部SKA专项、国家自然科学基金委和兴滇英才计划的资助。

国家天文科学数据中心为天文观测设备和研究计划提供数据与技术服务。