近期,厦门大学顾为民教授的研究团队基于LAMOST的大样本光谱数据的优势,结合其他光变数据,搜寻得到了包含23个具有极端光变特征的食双星系统样本。通过深入研究发现,该样本中的双星系统具有相似性,均由一颗低温且充满洛希瓣的亚巨星和一颗正在吸积的A型星组成。通过细致拟合光谱和测光数据确定了双星系统的物理参数,发现其中亚巨星的典型质量仅为0.3倍太阳质量,表明这些双星系统经历了大量的物质转移。该工作对理解低质量吸积双星的演化提供了重要的观测资源。

该研究工作已被国际天文学期刊《天体物理学报》(ApJ)接受发表,论文标题为“A Sample of Extreme Eclipsing Binaries with Accretion Disks from LAMOST and ZTF”。该研究论文的第一作者是厦门大学天文学系博士生庄江欣欣,共同通讯作者是顾为民教授和张志翔博士。论文链接:点击这里。

研究背景

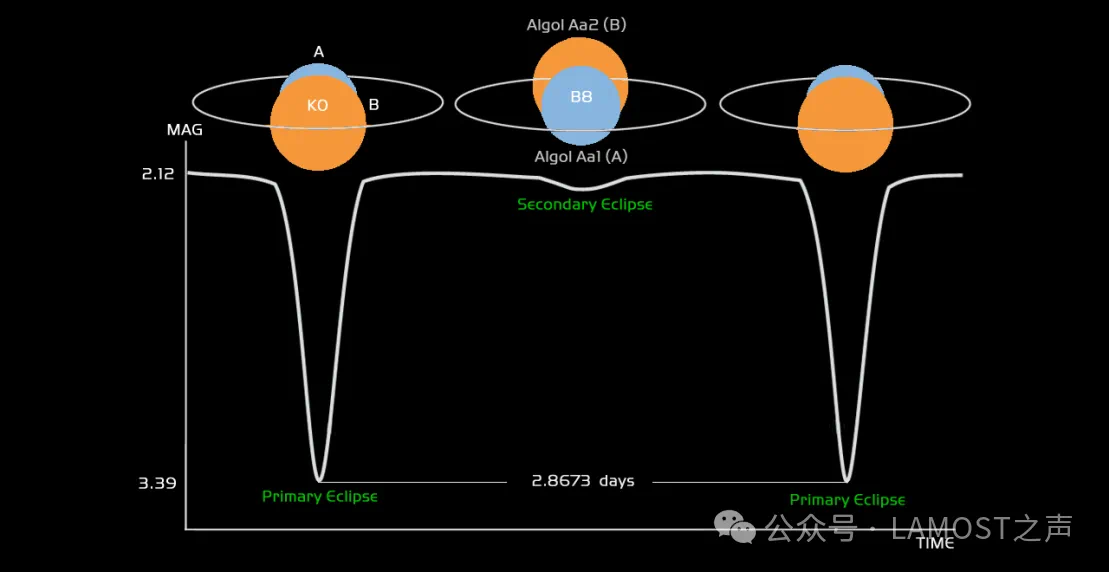

天文学家研究表明,银河系内约半数以上的恒星存在于双星或多星系统中。其中,食双星(Eclipsing Binary)是指双星在相互绕转时彼此掩食造成亮度发生周期性变化的系统(如图1所示)。此类系统的光变曲线蕴含双星轨道和子星的参数信息,从而可以精确测定双星中每颗子星的质量和半径,因此成为获取准确恒星参数的重要观测对象。

部分食双星表现出极端的光变特征,包括显著的亮度变化和特殊形态的掩食光变曲线。这些独特的观测特征通常暗示双星系统存在极端物理性质,如极端的温度比和显著膨胀的子星,这些现象可能与其演化过程或物质转移密切相关。以英仙座 β 星(大陵五)为典型代表的Algol型双星系统,其核心特征是质量较大的子星处于主序阶段,而质量较小的子星却已演化成亚巨星或红巨星。研究这类Algol型双星系统,可以用于校准恒星演化模型、研究双星中的恒星活动、物质转移过程,以及物质转移后的恒星等。

图1:Algol型食双星相互绕转时彼此掩食造成亮度发生周期性变化。图片来自Astropical Space。

LAMOST与ZTF联合,筛选出独特样本

郭守敬望远镜(LAMOST)时域光谱巡天积累了海量恒星光谱数据,结合Zwicky Transient Facility(ZTF)提供的长期光变数据,极大地提升了对极端光变食双星的发现与研究能力。再加上欧洲空间局盖亚卫星(Gaia)提供的距离信息,结合光谱与光变数据的拟合,可以精确限制双星系统的基本物理参数。研究人员提出了基于极端光变特征的筛选条件:一是两次掩食深度比大于20,二是光变振幅大于0.3 星等。与此同时,要求光谱中存在H-alpha发射线。这些标准旨在识别出具有显著温度差异且正处于物质转移阶段的双星系统。

根据这些判据,研究人员通过系统搜寻获得了一个包含23个食双星系统的样本,深入研究发现该样本中的双星表现出惊人的相似性,确认这些食双星均为演化较晚期的Algol型双星系统。

“三重”拟合探究双星精准物理参数

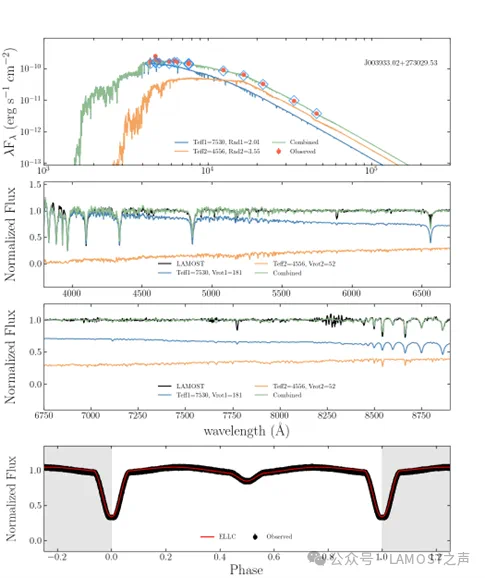

传统的单一数据分析容易受到参数简并性的影响,从而导致双星系统参数的约束出现系统性偏差。该研究突破了单一维度拟合的局限,构建了基于三种数据类型的联合拟合方法,包括光谱能量分布(SED)拟合、LAMOST光谱匹配、ZTF或TESS光变曲线建模。再结合Gaia DR3提供的天体测量信息,采用马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法限制恒星参数,最终精准得到了双星系统的基本物理参数。图2展示了样本中的一个双星系统J0039的联合拟合结果。

对整个样本的拟合结果表明,这些双星系统均由一颗低温且充满洛希瓣的亚巨星和一颗正在吸积的A型星组成。双星中较小质量的子星演化明显快于较大质量的子星,符合经典的Algol型双星系统的演化特征。整个样本的轨道周期分布在2.57至19.21天之间。亚巨星的半径范围为2.5至8.9倍太阳半径,有效温度约为4000 K,典型质量约为0.3倍太阳质量,表明这些双星系统经历了大量的物质转移。光变曲线中呈现的椭圆调制变化和光谱中存在的H-alpha发射线,说明双星系统内部正在发生物质转移。

图2:样本中的一个双星系统J0039的SED、光谱和光变曲线联合拟合结果。图片取自论文图集3。

深度分析样本的特殊性

该研究从“颜色-星等”图(Color-Magnitude Diagram)、发射线特征、脉动分析以及白矮星质量-周期关系等多个方面,对样本中的双星系统性质进行了全面分析,揭示了其在物理性质上的特殊性。在“颜色-星等”图中,主星(组成双星的两颗子星中质量较大的那颗)似乎遵循主序星的位置。然而,大多数样本中主星的光度明显低于质量-光度关系所预期的值。该发现支持理论预言:从伴星获取大量物质的恒星会经历一个低光度阶段。此外,显著的H-alpha发射线表明在物质转移过程中A型星周围形成了吸积盘。在脉动分析中,有18颗主星位于Delta Scuti脉动不稳定带内,其中有2颗同时处于Delta Scuti与Gamma Doradus脉动不稳定带内。光变曲线分析显示,其中3颗主星表现出明显的脉动特征,其脉动周期从18分钟至8小时不等。这些具有脉动特性的Algol型系统为星震学和恒星演化研究提供了重要的观测资源。在白矮星质量-周期关系图中,有6个亚巨星的质量基本符合白矮星质量-周期关系的预测,表明它们可能已进入物质转移的末期。

综上所述,该工作不仅反映了Algol型双星系统物理性质的多样性,还通过细致的拟合确定了双星系统的物理参数,为理解低质量吸积双星的演化提供了重要的观测资源。

该研究工作得到了国家重点研发计划项目和国家自然科学基金项目的资助。国家天文科学数据中心为天文观测设备和研究计划提供数据与技术服务。

新闻来源:LAMOST之声