近日,国家天文科学数据中心教育研发分中心共建单位华中师范大学乔翠兰团队与北京师范大学王晶莹团队在国际期刊《Computer Applications in Engineering Education》上发表最新研究成果。该团队首次整合自我决定理论(SDT)与心流理论(FT),通过一款名为《Space Time Quest》的引力波探测器设计游戏,揭示了游戏化学习(GBL)提升 STEM 学生工程概念掌握的关键路径。研究证实:完成游戏任务能显著提升学生对工程概念的理解,其中需求挫折是学习的最大阻碍,而需求满足可促进心流体验与学习动机。这一发现为工程教育提供了可直接落地的教学策略。研究生陈雨晴、郭庆为该论文的第一作者,乔翠兰、王晶莹为论文的通讯作者。论文链接:点击这里。

数字游戏化学习是一种将游戏元素融入教学的创新方式,通过互动任务、情境模拟等设计,将抽象概念可视化、复杂问题简化。在工程教育中,学生常因难以理解设计、系统、优化等核心概念,导致解决实际问题时无从下手。而 GBL 能让学生在模拟工程项目中实践,比如调整探测器参数、平衡预算与性能,从而直观理解工程逻辑。

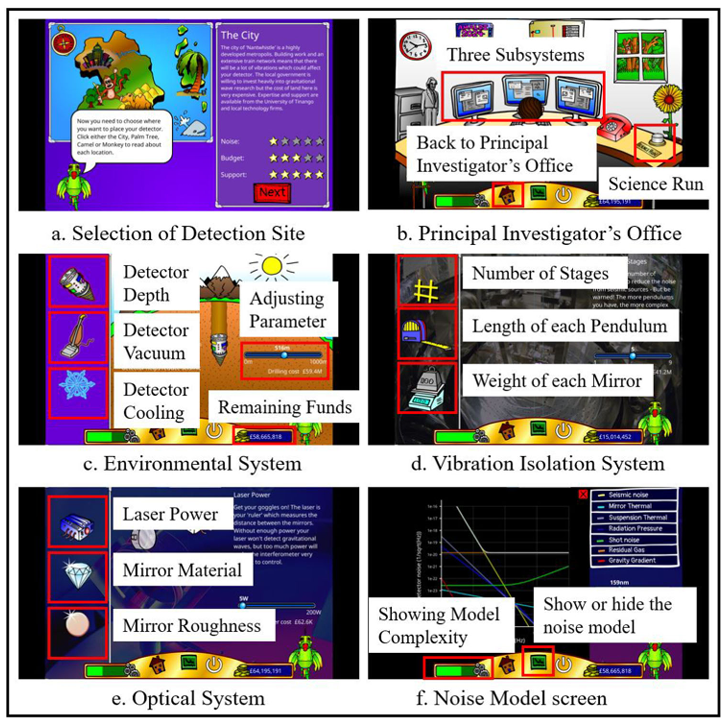

本研究中使用的《Space Time Quest》游戏,正是通过模拟引力波探测器的设计过程,学生需要选择建造地点(权衡噪音、预算与政府支持),调整激光功率、振动隔离系统等参数,甚至通过噪声模型分析探测器性能,最终在预算内实现最大探测范围。在一步步优化中,学生不知不觉就掌握了工程设计的核心步骤。

图1 Space Time Quest游戏界面

研究团队对150名 STEM 专业学生开展了4周游戏化学习干预,结合前后测对比与结构方程模型(SEM)分析,得出以下结论:

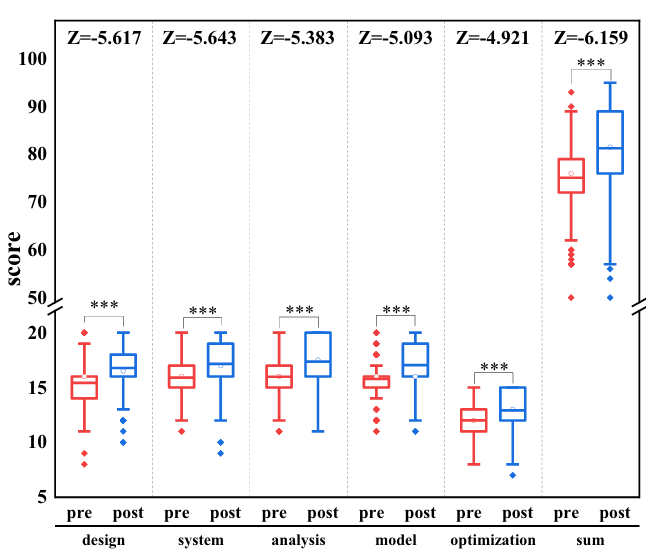

- 显著提升工程概念的掌握程度:学生不仅整体上加深了对工程概念的理解,在工程概念的5个维度——“设计、系统、分析、模型、优化”上的得分也均显著提高;且这种提升效果对男生和女生均十分显著,不过对低年级(大一、大二)学生的提升整体比高年级(大三及以上)学生更明显。

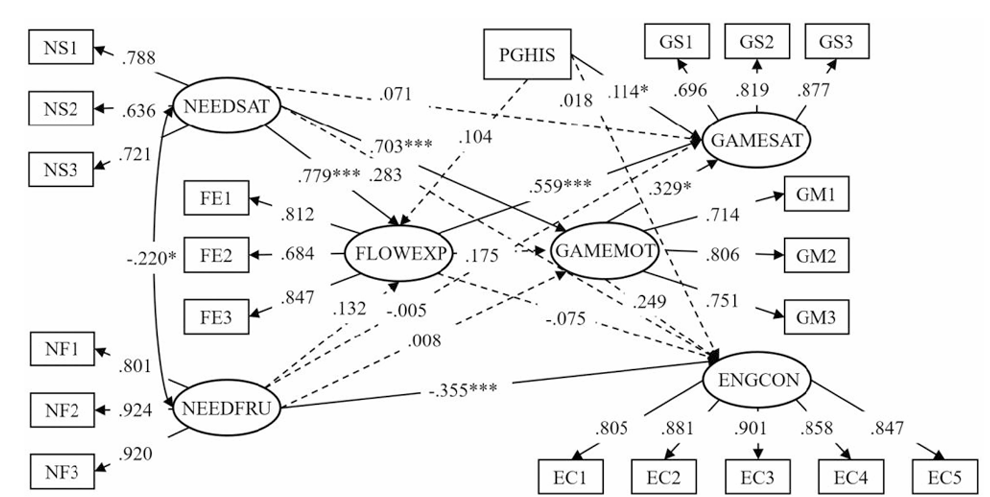

- 需求满足与挫折的“双刃剑”效应:结构方程模型结果表明,需求满足能显著促进心流体验和游戏动机,增强学生的学习投入度;而需求挫折则成为主要学习障碍,显著阻碍对工程概念的理解。此外,心流体验、游戏动机和个人游戏史均对游戏满意度有正向影响,有助于提升学习的持续性。

图2 学生前后测工程概念掌握对比

图3 结构方程模型结果。*p<0.05;**p<0.01;**p<0.001。实线表示该路径系数具有统计学意义。虚线表示由该路径连接的变量之间不存在显著关系。

基于研究发现,游戏化学习要落地,关键在平衡“支持”与“挑战”:

- 减少需求挫折:为新手提供参数调整提示、简化初始任务;对遇挫学生及时反馈“问题出在哪”,并提供学习支持。

- 强化需求满足:设置成就徽章、排名榜等,增强学生的胜任感与自主感。

- 设计 “心流触发点”:通过难度梯度、即时反馈等,让学生在“有点挑战但能完成”的状态中保持沉浸。

该研究不仅证实了 GBL 在工程教育中的有效性,更揭示了背后的心理机制,为未来开发更高效的教育游戏提供了案例参考。