第十一届金砖国家天文工作组(BRICS Astronomy Working Group, BAWG)研讨会于2025年10月13日至17日在巴西圣若泽杜斯坎普斯国家空间研究院(INPE)和伊塔茹巴国家天体物理实验室(LNA)举行。NADC团队一行三人作为中国代表团重要组成部分参加会议。

会议汇聚了来自金砖成员国近百位科学家、政策制定者与科研机构代表,共同探讨天文学与数据科学的前沿合作方向。会议以“推动天文学、数据科学与社会影响领域的合作”为主题,旨在进一步加强金砖国家在科研、技术与开放数据方面的协同创新,促进科研成果共享与社会参与。

本次会议涵盖科学研讨、虚拟天文台培训、公众科普及高层会议等多种形式,全面展示了金砖国家在天文科学研究、数据共享与智能观测网络建设方面的最新进展。

图1 参会代表合影留念

多信使与多波段暂现源研讨会

2025年10月13日至14日,作为第十一届BRICS天文学工作组(BAWG)会议的重要学术活动,“多信使与多波段暂现源(Multi-Messenger and Multi-Wavelength Transients)”研讨会在巴西国家空间研究所(INPE)举行。

会议聚焦天文观测的前沿方向,探讨如何通过跨波段、跨信使观测与智能望远镜网络,实现宇宙暂现事件的快速探测、精确识别与数据共享。两天的研讨共设八个专题,涵盖智能望远镜体系建设、自动化巡天响应、高能天体物理研究、以及国际大科学设施协作等内容,充分展示了金砖国家在时域天文学领域的协同创新成果。

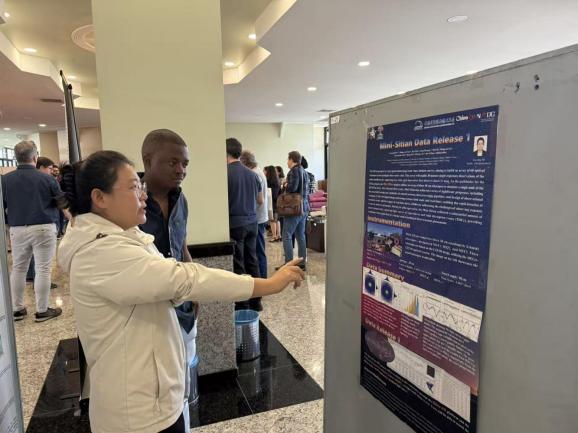

在智能望远镜与时域观测体系专题中,金砖国家的代表介绍了“智能望远镜与数据网络(BITDN)”的总体规划与发展方向。中国科学院国家天文台的邹虎研究员详细介绍了中国主导的全球开放暂现源望远镜阵列(GOTTA)计划;中国科学院大学孙宁晨博士介绍了了司天原型机的建设与运行成果。与此同时,在海报展示环节,中国虚拟天文台团队中国虚拟天文台团队展示了Mini-SiTian首批数据处理与发布进展,项目团队依托NADC科学平台(NADC science Platform),实现原始图像定标、源提取、光变曲线生成的自动化并行处理,完成了基于VO规范的数据发布、检索和数据可视化,显著提升了时域数据的处理效率与分析能力。

图2 NADC成员展示Mini-SiTian首批数据处理与发布进展

暂现源观测与高能天文学专题聚焦X射线、伽马射线等高能波段的瞬变源研究与数据库建设,包括银河系暂现源总体回顾与观测成果、河外暂现源观测进展综述、金砖国家的多波段天文学合作概况等。在这个专题中,来自中国科学院国家天文台、国家天文科学数据中心中国虚拟天文台团队的张震博士介绍了团队在天关卫星(Einstein Probe, EP)任务中针对X射线观测数据的新型数据库建设方案。项目团队进行了一系列技术攻关,采用时序数据库技术对光子事例数据进行重新组织,实现了光子层级的多时标图像叠加和光变曲线生成,在暂现源早期爆发、Arm识别等场景中表现出良好的效果,显著提升了EP源探测的准确性以及对暗源和短时标暂现源的发现能力。

图3 NADC成员介绍团队在EP任务中针对X射线观测数据的新型数据库建设方案

金砖国家天文学工作组会议(BAWG Meeting)

2025年10月15日-17日,第11届金砖天文学工作组会议成功举行,聚焦“BRICS Astronomy Flagship Program”(BITDN智慧望远镜及数据网络)和GOTTA-BRICS-Pathfinder项目,明确通过签署合作备忘录搭建硬件、观测时间共享及科学课题合作三大网络,并设立指导委员会及工作组推进实施。会议梳理了各国观测资源(如中国兴隆望远镜、南非SALT望远镜等),规划2026年在印度召开会议及在中国举办暑期学校,并提议举办BRICS-wide天文竞赛和成立AI技术工作组,增强合作信心与社会影响力,为中国天文发展提供借鉴与国际合作新机遇。

虚拟天文台与人工智能培训

2025年10月15日,国际虚拟天文台联盟(IVOA)支持的“AI与虚拟天文台:转变天文发现”培训以线上线下结合的形式举行,吸引了全球研究者参加,并获得圆满成功。培训聚焦AI与虚拟天文台(VO)相关技术的应用,应对天文数据激增带来的科研挑战和需求。

图4 培训海报

培训专家团队包括来自印度莫拉纳·阿扎德国家乌尔都大学的Priya Hasan教授和S N Hasan教授、来自中国科学院国家天文台,国家天文科学数据中心中国虚拟天文台团队的李珊珊博士,以及来自西班牙阿拉贡宇宙物理研究中心的Alessandro Ederoclite博士。内容涵盖虚拟天文台简介;China-VO及AI和虚拟天文台技术在中国的应用和发展;使用Python/TOPCAT、Astropy和Astroquery等工具,查询并预处理LAMOST、SDSS、Gaia DR3等数据集,探索CNN、GANs等AI方法在天文中的实践应用等。

图5 培训专家团队授课中

此次培训与BAWG“多信使瞬变与多波长”主题结合,成功宣传了VO技术,并有效满足了金砖国家天文项目的需求。活动通过线上线下结合的方式连接全球社区,展示了虚拟天文台和AI技术在推动天文学研究中的潜力。

图6 培训专家合影留念

公众科普活动

2025年10月15日,公众夜间观测活动在帕拉伊巴河谷大学(Univap)天文台成功举行,吸引了来自当地学校的四十多名中小学生及公众爱好者参与。他们体验了夜间观星,并参观天文台,聆听了天文科普报告。李珊珊博士在活动中发表了题为《公众科学:让所有人参与天文发现》的科普报告,详细介绍了公众科学项目的特点,并分享了国际上三种典型的天文公众科学项目:星系分类、引力透镜搜寻和超新星搜寻,还介绍了China-VO公众科学平台在该领域的贡献。现场气氛活跃,学生们积极提问,互动热烈。

图7 公众科普活动现场